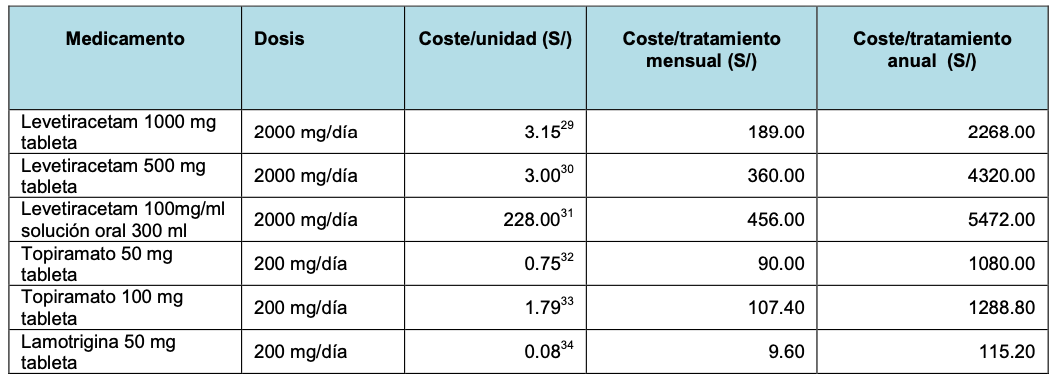

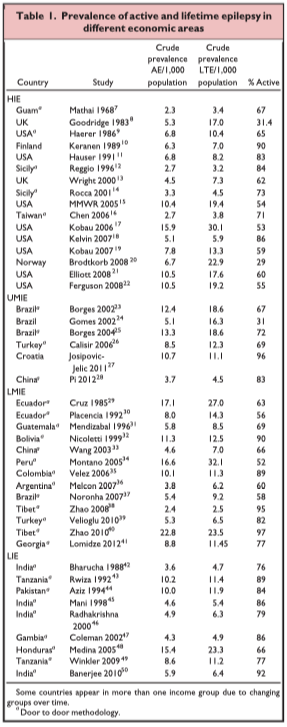

Hasta el año 2019, a nivel mundial, se reportó que 50 millones de personas padecían de epilepsia, de las cuales aproximadamente el 80% vive en países de ingresos bajos y medianos [4], siendo el Perú un país clasificado como país de ingresos medianos altos [5] [6]. Actualmente el Perú no cuenta con cifras actualizadas correspondientes a la prevalencia e incidencia de la epilepsia.

Ante ello, se presentan las cifras disponibles más actualizadas y representativas de Latinoamérica y de países con ingresos altos y medianos bajos brindadas por La Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) [7]. Según el Global Report 2019 de la ILAE, la prevalencia de vida de epilepsia en países de ingresos bajos-medianos es de 8.75 por 1000 habitantes, mientras que en países de ingresos altos es de 5.18 por 1000 habitantes Por otro lado, la incidencia de esta enfermedad según ingresos difiere sustancialmente, en países de ingresos bajos-medianos es de 139.0, mientras que en países de ingresos altos es 49.8 [7]. Estas cifras permiten esbozar una situación epidemiológica más actualizada con respecto al Perú considerando que el mismo es un país en vías de desarrollo con un PBI per cápita medio-alto. [5][6]

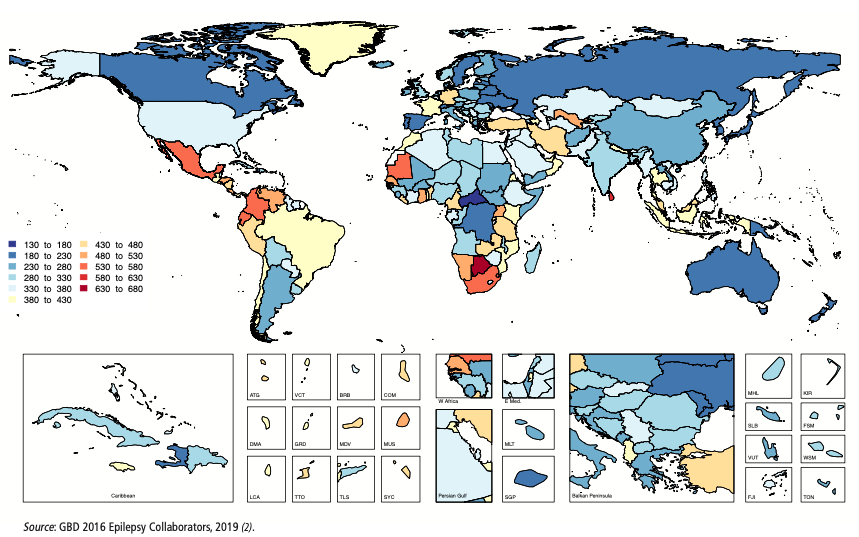

Figura 1. Prevalencia estandarizada por edad por 100 000 habitantes de epilepsia idiopática para ambos sexos, 2016 [7].

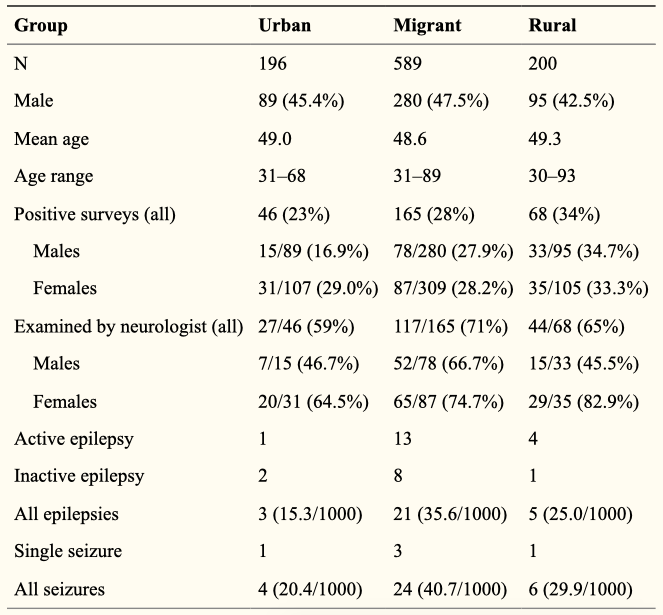

Adicionalmente a la búsqueda de cifras oficiales por parte del Estado peruano referente a data epidemiológica sobre la epilepsia, existen estudios como el que se llevó a acabo en el año 2015 por Gonzales et al., en el cual se se buscó examinar la prevalencia de epilepsia en el Perú en tres distintos grupos: un grupo urbano (Lima), un grupo rural (San José de Secce, Ayacucho) y un grupo migrante (de San José de Secce a Lima), los resultados fueron los siguientes [8]:

-Prevalencia de epilepsia en el grupo urbano por 1000 habitantes: 15.3

-Prevalencia de epilepsia en el grupo de migrantes por 1000 habitantes: 35.6

-Prevalencia de epilepsia en el grupo rural por 1000 habitantes: 25

Figura 2. Poblaciones estudiadas, cobertura de evaluaciones y prevalencia mínima de convulsiones y epilepsia [8].